Lutter pour mettre fin à la bipolarité du genre, lutter pour refaçonner la conception du sexe et de l’identité sexuelle : tel est le combat mené par les artistes depuis le début du XXème siècle. Sont régulièrement mentionnés George Michael, Lady Gaga ou encore Freddy Mercury comme les icônes populaires de cet engagement pour les droits LGBTQ+ dans la musique. Un nombre considérable d’artistes a pourtant largement œuvré à l’évolution de la conscience collective. Du glam-rock au queercore, du disco à la pop en passant par le voguing, un large spectre de courants culturels voit le jour à partir de la fin des années 60. Un seul mot d’ordre : la transgression des idées reçues à travers l’art. Playlist à l’appui. Partie 3 (la dernière) : la dance pop, la new wave, la drag & le voguing.

Dance pop & new wave

Comment retracer le rôle de la musique dans les communautés queer sans parler de la pop, et plus particulièrement de la dance ? Né à la fin des années 50 avec les Beatles, le mot “pop” sera rapidement utilisé pour décrire un rock moins tonitruant que celui de Little Richard ou Elvis Presley. Boy George de Culture Club, troublé par son orientation sexuelle, voit dans les années 70 sa vie bouleversée par l’art et l’image populaire transgressive que projette Bowie. C’est la première fois que quelqu’un le fait apparaître comme une personne normale aux yeux de la société, cette dernière s’adonnant à lui rappeler tous les jours qu’il est différent des autres et que son intégration est impossible. Moqué et harcelé depuis son plus jeune âge à cause de son « côté efféminé », Boy George commence à assumer son homosexualité et se distingue par le port de maquillage et de tenues extravagantes. À 21 ans, il est propulsé pop-star internationale avec “Do you really want to hurt me ?”, morceau qui dépeint la banalisation de la victimisation des personnes homosexuelles. La pop au cours de son histoire aspirera très fortement le disco et le glam rock et obtiendra un énorme retentissement dans la communauté LGBTQ+. “It’s raining men” des Weather Girls en 1982 aux airs de messe gospel, véritable hymne dance-pop de la communauté gay en est un exemple phare.

Dans le milieu des années 90, George Michael, monument de la pop est au sommet de la gloire avec son album solo “Faith” qui se vend à plus de 25 millions d’exemplaires et devient lui aussi une figure du monde queer. Le sex-symbol anglais exprime ses difficultés avec son identité sexuelle de manière implicite dans certains de ses titres comme “Freedom 90’s”. C’est même, selon certains fans, le morceau de son coming-out : “I think there’s something you should know, I think it’s time I told you so, There’s something deep inside of me, There’s someone else I’ve got to be”. Icône de la pop, icône de la mode des années 80 et icône gay, il finance et contribue grandement à la lutte contre le sida aux côtés d’Elton John. Plus électronique que sa cousine la pop, la new-wave fait sensation en Angleterre dans la première moitié des années 80. C’est Jimmy Somerville et sa voix de soprano qui fera vibrer la scène queer avec son groupe Bronski Beat et ses tubes comme “Smalltown Boy”, nouvelle critique d’un système infecté par une banalisation de l’homophobie.

Drag & voguing

L’esthétique de ces chanteurs, si travaillée pour la plupart est une manière de créer un phénomène social, un univers autour de leur personnage. Cette dimension inscrite dans l’adn de l’artiste est une puissante arme de communication, de revendication, de visibilité, voire de résistance à la culture dominante. C’est aussi un moyen d’exploration et de formalisation d’une identité, autant chez l’interprète que chez son public et d’une injonction à la remise à question du spectateur. Cette dimension de spectacle, de performance prend ses origines principalement chez les drags queens et drag kings qui, de façon temporaire, construisent une identité féminine ou masculine en accentuant les caractéristiques du sexe représenté. Cette performance mêle la danse, l’imitation, le stand-up et le “lip-sync” (synchronisation labiale). La culture drag (contraction de “DRess As a Girl”x ou encore inspiré du verbe anglais “to drag”) se démocratise dans les années 80. Elle est principalement portée par le glam-rock et le monde des comédies musicales avec des performances comme celle de l’acteur Tim Curry en drag queen dans la célèbre comédie musicale nanar devenu culte “The Rocky Horror Picture Show”. On attribue toutefois souvent à RuPaul la popularisation de cet art dans les années 90, notamment grâce à son single “Supermodel (you better work)”. Pourtant, le fait que des hommes se déguisent en femme à cette époque n’a rien de subversif : l’emprunt de l’identité féminine enlace la culture gay dès les années 30 et permet aux hommes homosexuels de s’affranchir des codes sociétaux et de se libérer par la performance dans des bars “underground”, loin des regards méprisants.

La réappropriation du corps en musique qui repousse les limites du genre est également une composante essentielle d’une autre forme de performance : le voguing et la « ballroom scene ». Dans les années 60 aux Etats Unis, alors écartées des concours de beauté, les transgenres et drags queens afro-américaines décident de créer leur propre concours. Ces défilés de drags se transformeront progressivement en un style de danse : le voguing, inspiré des poses de magazine de mode. Ce nouveau mouvement, fondé sur l’entraide et la solidarité rassemble des groupes latino-américains et afro-américains, marginalisés par la communauté LGBTQ+ blanche. Les “houses”, différentes divisions au sein de la communauté, sont comme des secondes familles. Celles-ci entrent en compétition lors des “balls”, cérémonies animées par des “MC”, les maîtres de cérémonie. Les danseurs sont alors évalués sur différents aspects esthétiques comme les costumes, ou bien la chorégraphie. La culture du voguing est rendue célèbre dans les années 70 et 80 à New York grâce à l’ouverture de lieux dédiés pour danser, similaires aux discothèques.

La musique utilisée lors des “balls” évolue du disco classique à de la house rythmée par des monologues et dialogues de films. Parmi celles-ci, on peut retrouver le classique disco de MFSB, “Love Is The Message” en 1973, le remix de “Ooh I Love It (Love Break)” de Salsoul Orchestra par Shep Pettibone, le tube de Junior Vasquez “X” (hommage à la plus célèbre des “maisons” : Xtravaganza), ou encore “Just Like A Queen” en 1989, enregistré par Vasquez sous le pseudonyme d’Ellis D. La musique McLaren “Deep in Vogue” – et son clip mettant en vedette les talents de Willi Ninja, pionnier du voguing, – ont été essentielles pour faire rentrer le voguing dans la culture dominante. « The House of Diabolique », référence en ligne du voguing, décrit très justement le rôle de la musique au sein de cette culture : “These are more than just bitchy songs ; they form a soundtrack of power, control, manipulation, escape and fantasy. They glorify gayness and femininity”.

C’est Madonna qui portera cet art sur la scène internationale. Elle se fascine pour le voguing en fréquentant des clubs gay comme la Sound Factory à New York et sort en 1990 “Vogue” qui devient le single le plus vendu de l’année. Ce morceau, co-écrit et produit par Shep Pettibone, résume parfaitement l’essence de la culture des salles de “ball” : “It makes no difference if you’re black or white, If you’re a boy or a girl, If the music’s pumping it will give you new life, You’re a superstar”. Le succès de ce titre est cependant à l’origine d’une controverse : Madonna aurait profité de ce mouvement marginal, et dénaturé son identité par cupidité, tout en tenant les pionniers du voguing à l’écart des projecteurs. En 1991, avec “The Ha Dance”, les Masters at Work signent un morceau qui devient immédiatement un incontournable de la musique des ballrooms. Cette fameuse exclamation “Ha” est samplée d’un célèbre passage du film “Trading Places” de 1983 pendant laquelle les acteurs Eddie Murphy et Dan Aykroyd se moquent de la culture africaine. Incorporé dans le morceau, en boucle sur tous les 4èmes temps de la ligne de basse, ce “Ha” périodique vient ponctuer un certain pas effectué par les danseurs qui chutent sur le sol de manière plus ou moins dramatique. Ce pas de danse est appelé le “spin and dip” et est depuis la sortie du morceau un emblème de la culture du voguing.

Une ouverture des esprits progressive

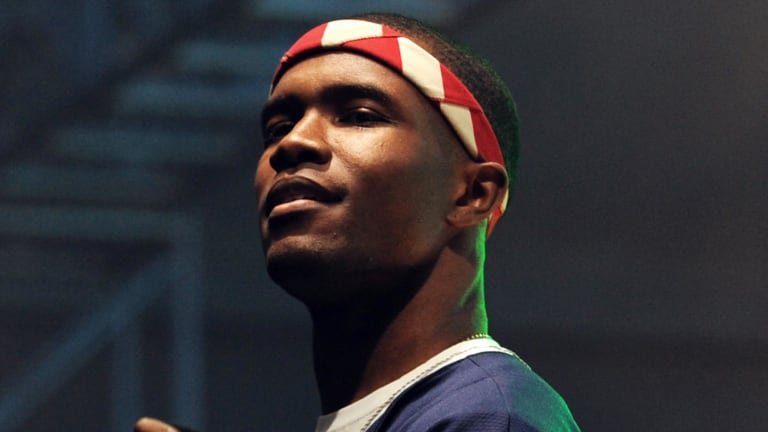

L’exploration du genre par la performance représente la dominante commune à toutes les différentes sous-cultures queer. La musique et la danse sont utilisées par les artistes comme des médias permettant de traduire un besoin d’expression et de communication d’un message fort, un message d’ordre politique à un système majoritairement dominé par des hommes blancs, hétérosexuels. L’héritage laissé par ces artistes continue aujourd’hui à inspirer de nombreux musiciens, qui prônent la tolérance et l’égalité pour tous, de Mykki Blanco à Perfume Genius en passant par Big Freedia… Bon globalement ce genre d’artistes qui jalonnent la prog du sublime festival parisien Loud & Proud. Le rappeur américain Frank Ocean en fait éminemment partie et incarne l’engagement LGBTQ+ dans la musique moderne. Son œuvre dépeint l’idée d’une fluidité du genre, c’est-à-dire la capacité de ce genre à évoluer durant l’existence d’un individu. En 2017 ce dernier sort Chanel, ode à la bisexualité et métaphore de la dualité que peut exprimer une orientation sexuelle : “I see both side like Chanel”. Ocean considère les “deux côtés” et défend de manière implicite un genre non exclusivement binaire, combinaison complexe de nuances des genres féminin et masculin : “My guy pretty like a girl”. Lady Gaga s’est elle aussi érigée depuis quelques années comme une fervente défenseuse des droits de la communauté LGBTQ+ et n’a pas manqué de saluer les énormes progrès réalisés ces 50 dernières années lors de la Pride de New York, en juin 2019. Elle chante lors du Super Bowl en 2017 devant plus de 117 millions d’Américains son hymne “Born this way” : “No matter gay, straight, or bi / Lesbian, transgendered life / I’m on the right track baby”. Allez et puis, puisqu’on en est là, l’avènement des réseaux sociaux et des plateformes de partage de vidéos ont permis une amplification prodigieuse de la portée des revendications de cette communauté. L’ascension fulgurante de la jeune personnalité queer française Bilal Hassani en est un exemple édifiant.

Bien que d’important progrès restent encore à faire, le “Modern Love”, l’amour des temps modernes de Bowie, un amour pour lequel aucune barrière d’ordre biologique ou sociétal n’existe, défendu et espéré par tant, n’est plus aujourd’hui une utopie.

0 commentaire