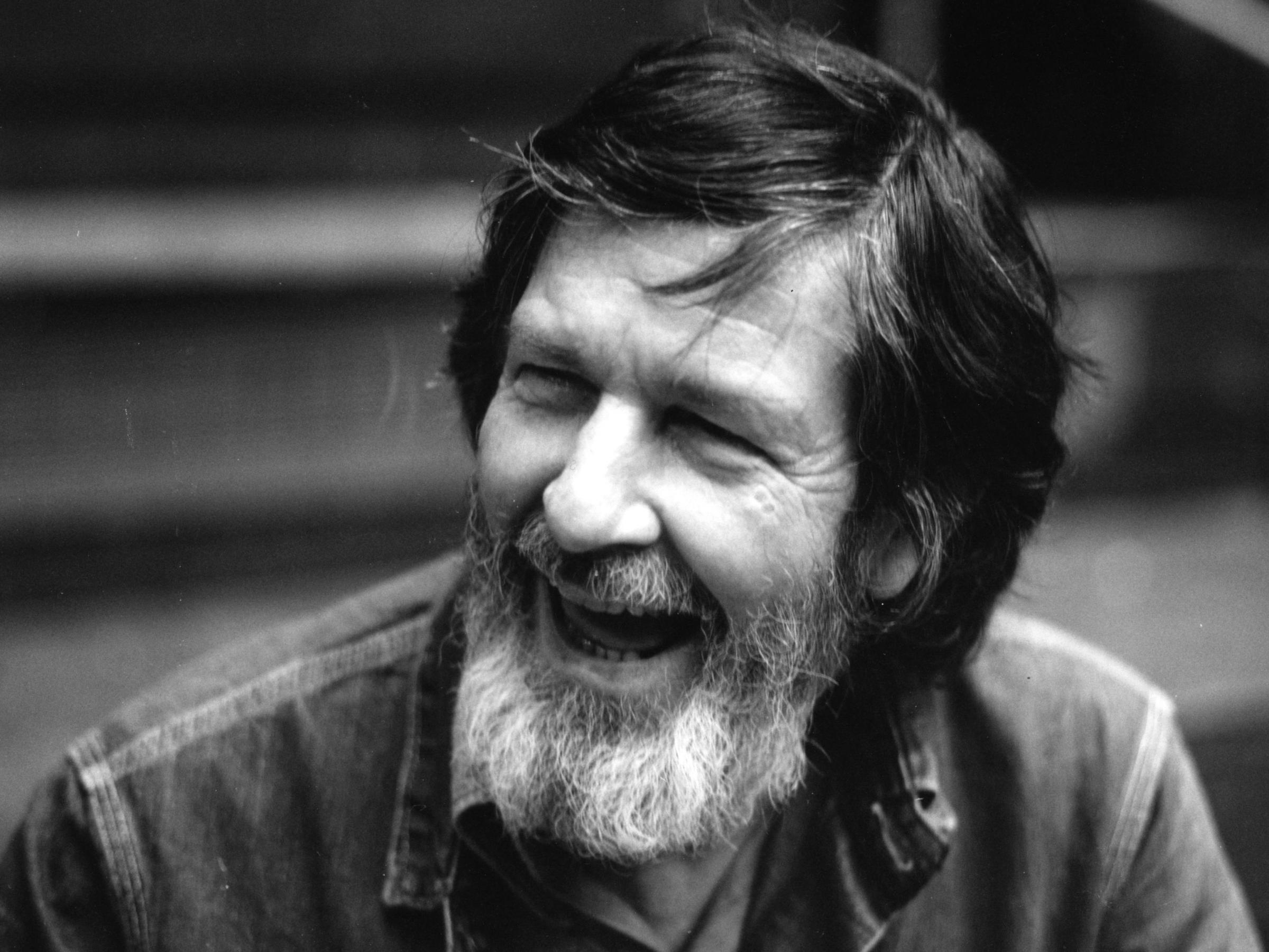

En échange d’un service rendu à la NASA il y a quelques années, notre collectif a pu se procurer un nouveau système de communication. Mis au point à partir de matériaux récupérés sur l’astéroïde tombé au large des côtés brésiliennes en février 2016, ce dispositif nous a permis de réaliser une série d’entretiens avec des artistes morts moyennant leur accord. Car même dans l’au-delà, la morale journalistique prime d’abord. Voici notre seconde interview sans filtre du compositeur, poète, philosophe et plasticien John Cage.

Bonjour John, comment te sens-tu ?

JC : Plutôt mort.

En 2018, on tutoie les artistes pour faire cool, que nos lecteurs aient l’impression d’être proches de toi, qu’ils s’identifient et qu’ainsi ils partagent massivement l’article sur les réseaux sociaux. Tu es ok avec ça ?

ES : Tout roule.

Commençons donc. D’abord merci de m’accorder ce moment.

JC : C’est un plaisir.

Super. Alors, commençons par revenir à ta jeunesse. A 22 ans, tu étudies l’harmonie avec ton maître Arnold Schönberg. Malgré ton jeune âge, tu es déjà très productif, tu te sentais différent ?

JC : Pas vraiment. Je considère la création comme un besoin constant, toujours inassouvi, nourrissant – dans le sens où si j’arrêtais de manger, je crèverais. Enfin, je suis déjà crevé, mais tu me comprends.

Certes. Pourtant, ce qu’on retient le plus de ta relation avec Schönberg, c’est plutôt ton insolence, ton refus de sa vision très « mathématique » de la musique.

JC : Vrai et faux. J’adore les maths. Mais je déteste les ordres.

Schönberg disait par exemple : « Pour écrire de la musique il faut avoir le sens de l’harmonie » sans quoi on se heurterait à un « mur infranchissable ». Ce à quoi tu as répondu que tu consacrerais donc ta vie « à [te] cogner la tête contre ce mur ». Faut-il y voir là l’envie de tuer le père ? On dit pourtant qu’il faut respecter la parole des anciens.

JC : Respecter les anciens, c’est bien le pire conseil qu’on puisse vous donner dans la vie.

Non… Enfin, pas exactement, je pensais plutôt à…

JC : …Schönberg, je l’appelais le vieux Schnöck. C’était un peu mon Wagner à moi, un gars un peu fin de siècle, il ressemblait à votre Vème République.

Autre fait d’arme, en 1930, lors de ses études d’archi à Paris en 1930, quand ton maître de stage t’avait précisé que « pour être architecte, il [fallait] consacrer sa vie uniquement à l’architecture », tu avais, six mois plus tard, abandonné ta formation et t’étais lancé la peinture. Pour l’élève modèle, on repassera ?

JC : Je n’ai aucun devoir d’exemplarité. Je ne suis qu’un artiste. Il faut savoir qu’on parle d’une époque pendant laquelle tout le monde ne jurait que par les petites catégorisations, les cases, les profils-types, bref, c’était l’ère de l’identification à outrance. Toute cette énergie humaine pour rien. Aujourd’hui, ça vous paraît normal d’être fiché et tracé en permanence, mais en 1930, c’étaient les prémices. Une bonne génération d’enculés de pionniers.

Peux-tu préciser ?

JC : Selon les institutions, tu es une seule chose, tu es soit mécanicien soit peintre, soit interprète soit compositeur, soit philosophe soit poète, soit français soit espagnol, soit droitier soit droitier. Une vraie ode à l’identité bornée, débile et xénophobe. J’ai refusé de choisir.

A la façon de Satie ou Duchamp, tu casses les codes de la partition. Avec Atlas Eclipticalis (1961-1962), tu écris une pièce pour quatre-vingt six instruments à partir de cartes astronomiques. C’est une idée de génie, comment t’est-elle venue ?

JC : Une histoire d’amour. Mon compagnon, le danseur Merce Cunningham, m’avait dragué de façon assez comique la première fois qu’on s’est rencontrés. Je crois que ça s’est passé comme ça : on était sur un banc à profiter de la douceur du soir quand il a levé les yeux au ciel, m’a entouré son bras sur mon épaule et m’a dit : « Regarde, ça, c’est Cassiopée ». Ahah, qu’est-ce qu’il pouvait être cul-cul ! L’idée de réaliser une pièce en rapport avec les astres m’est restée, et deux décennies plus tard, j’en ai fait un petit truc.

Pour revenir à Duchamp, tu as écrit « Qu’y a-t-il de plus ennuyeux que Marcel Duchamp ? Je vous le demande ». Ce ne sont pas là de tendres mots pour un ami et collaborateur de longue date… Qu’est-ce qui t’a pris ?

JC : …

?

JC : …Vraiment ?

Non, enfin, explique-toi…

JC : Si tu avais un peu bossé, ou même simplement lu la suite de la phrase, tu comprendrais l’énormité de ta question. Quand j’écris « Qu’y a-t-il de plus ennuyeux que Marcel Duchamp ? » Je pose les bases d’une forme d’éveil. En réalité, une fois le stade de l’ennui dépassé, tout un monde se révèle à nous, à commencer par nous-mêmes. Au contraire, je rends mon plus grand hommage à Duchamp. La méditation en pleine conscience n’est pas loin.

Désolé. La méditation en pleine conscience est d’ailleurs un concept très à la mode ces derniers temps dans les pays occidentaux.

JC : Ah oui, cette nouvelle technique des patrons de start-up pour rendre le personnel plus performant et soudé ? Une belle arnaque que voilà.

Revenons à tes oeuvres. En 1979, tu composes Roaratorio, an Irish circus on Finnegans Wake, en hommage au roman de James Joyce, Finnegans Wake, livre réputé illisible notamment par une absence totale de chronologie. Il est plutôt organisé autour de l’idée selon laquelle les civilisations naissent du chaos et y retournent ‘passant par différentes phases entre leur émergence et leur déclin’. C’est cette théorie du chaos qui t’a intéressé ?

JC : Quand tu requestionnes la linéarité du temps, le champ des possibles qui s’offre à toi est tellement massif qu’il te fiche un vertige comme tu n’as pas idée. Cela demande – paradoxalement – du temps de laisser couler l’idée en toi, c’est un vrai travail sur ton rapport à ta vie menée, à ton action sur le monde, à certaines réactions. Beaucoup de choses entendues comme essentielles te paraissent d’un coup très futiles. Tu opères alors une mue intéressante qui s’opère via une déconstruction de tout ce qu’on t’a appris depuis ta petite enfance.

Tu ne t’es jamais dit qu’à une autre époque, on t’aurait brûlé en place publique ou désigné comme le fou du village ?

JC : Je me sens reconnaissant. A quelques décennies près, j’étais bon pour la fosse commune.

Avec ce Roaratorio, on te connaît aussi comme l’instigateur du « premier ‘happening » de l’histoire de l’art. Peux-tu m’en toucher deux mots ?

JC : Dans Roaratorio, je rassemble violon, cornemuse, tambour, chant et soixante-deux lecteurs audio amplifiés diffusant – en même temps – des bruits de la rue, des phrases attrapées au détour des pas, de langues variées et des fragments d’émissions radio. L’idée, grossièrement, est que l’art est la vie.

OK. Et donc, ce happening ?

JC : Cela s’est déroulé au cours de la soirée « sans nom », l’Untitled Event de 1952, au Black Mountain College, en Caroline du Nord. En gros, on a mis le public au centre. Faut imaginer des tableaux et des projections tout autour ; deux poètes, Mary Caroline Richards et Charles Olson, lisent leurs textes ; Robert Rauschenberg passe des disques ; David Tudor joue ma pièce Water Music ; mon tendre Merce Cunningham danse avec son chien ; et moi je fais l’idiot en traçant des lignes à la craie sur le sol. Ah et on filait des tasses de café au public qui les avait utilisées plus tôt comme cendrier. Fort amusant.

C’est vraiment du grand n’importe quoi. Sur YouTube, un type écrit : « For a second I thought I was looking at a Monty Python sketch », tu le prends bien ?

JC : Comment mal le prendre ? Je suis un grand fan, même outre-tombe.

John Cage – 4’33”

On peut également parler de ton oeuvre qui joue sur le silence, 4’33” et qui est une autre forme d’interactivité avec le public, qu’en dis-tu ?

JC : Qu’on arrête de me bassiner avec 4’33”, je n’en peux plus. C’est un peu mon No Woman No Cry à moi. Fichez moi la paix.

Ce qu’on retiendra, c’est que pour la première fois, on distinguera la performance, qui se produit « devant un public », du happening qui, lui, « n’a pas de public, seulement des intervenants ».

JC : Fabuleux, n’est-il pas ? Imagine un monde avec uniquement des intervenants, et plus de public. Imagine que c’est peut-être déjà le cas. Imagine que ça dégénère. Mon Dieu, je n’ose pas y penser totalement.

On te connaît aussi pour être à l’origine du mouvement Fluxus dès la fin des années 50. Son fondateur George Maciunas est un de tes plus grands fans, l’appartement dans lequel se rassemblent les fondateurs est celui de l’ex-mari de Yoko Ono qui était l’un de tes anciens élèves, et l’un des musiciens qui s’y implique n’est autre que La Monte Young qui s’inspirera de tes travaux pour créer la musique minimaliste (poursuivi par Terry Riley, Steve Reich et La Monte Young). Quel regard portes-tu sur cette génération ?

JC : Il est difficile d’avoir un regard global sur ces jeunes gens – plus tout jeunes d’ailleurs, j’ai déjà des rendez-vous six pieds sous terre avec deux, trois d’entre eux. Ce à quoi je ne m’attendais pas, c’est que Fluxus fasse autant de petits, et qu’il devienne quasiment la norme en art contemporain. C’est une victoire, d’une certaine façon, je suis ravi. D’un autre côté, je ne peux pas m’enlever de la tête que si tout cela a marché, c’est aussi parce que c’était hip d’être New-yorkais, d’être Fluxus, d’être anti-conformiste. La présence régulière de Lennon dans les pattes du mouvement a forcément participé à rendre le concept so fresh.

Que reproches-tu avec le recul à un mouvement comme Fluxus ?

JC : L’humilité, parfois. Autant l’art doit s’exprimer comme il l’entend, autant il doit cesser de se regarder le nombril et un peu plus lever les yeux autour de lui.

Tu es aussi l’un des seuls artistes à avoir raconté la beauté des villes. Ça t’excite vraiment les bagnoles et le trafic ?

JC : Plus que tout. Attention, je ne me priverai jamais d’un vol d’oiseaux en pleine brousse. Mais le chant des klaxons, le grondement des moteurs et le crissement des freins d’automobile évoquent toujours en moi des émotions très fortes. J’aime utiliser les instruments pour peindre ces ambiances. Dans Construction in Metal (1939), vous pouvez retrouver les bruits de la ville, et dans Living Room Music (1940), je transforme un salon d’appartement en véritable batterie. D’ailleurs, cela vous dérangerait que je m’auto-cite ?

Absolument pas.

JC : « La musique de Mozart et de Beethoven est toujours la même alors que celle du trafic automobile change en permanence » John Cage.

Salut,

Vraiment très très sympa cette petite page sur la trance, j’ai kiffé. Dites moi, justement j’ai envie d’en parler de trance, je viens de terminer un petit mix super sympa, j’aimerais vous le faire partager et dites moi ce que vous en pensez en commentaires s’il vous plait, je vais sortir un mix par semaine, ca va partir de la trance à la house, voilà le lien ici —> https://www.youtube.com/watch?v=A64XIMF_ez0

Si vous voulez vos petits mixs pour l’été, hésitez pas à passer sur ma chaine. Bizzzzzzzzzz…