Dans une industrie dominée par le streaming, les pochettes d’albums sont confinées depuis longtemps dans de petits carrés de 3cm x 3cm (à tout casser). Pas de quoi remettre en cause la pertinence de travaux d’art qui ne renferment plus que du virtuel : au contraire, ils n’ont peut-être jamais été aussi importants.

Mais pourquoi diable écrire sur un sujet pareil à un moment pareil, me demanderez-vous ? Et vous auriez raison : qui en a encore quelque chose à faire (à supposer que ç’ait été le cas un jour) du devenir de la pochette de disque au moment même où beaucoup d’artistes et d’intermittents se demandent comment ils vont remplir leur assiette, où les festivals rangent leurs tireuses à bière les uns après les autres et où les platines des disquaires tournent désespérément dans le vide ? Où toute l’industrie, finalement, est en train de craquer.

Je vous répondrai que le confinement fait réfléchir. De travers, le plus souvent. Jugez plutôt : si plus personne n’achète de vinyles, si plus personne n’écoute d’albums et consomme sa musique en single, dans ses AirPods, sur des playlists concoctées par les petites mains des grosses plateformes de streaming, alors elle devient quoi, la pochette de disque ? Bonne question. Non?

Au royaume de l’image

Vous l’aurez compris, je faisais fausse route. Loin d’avoir perdu de sa pertinence, la pochette de disque reste une préoccupation centrale pour les artistes et les labels. Comme souvent, la raison tient en un mot : internet. De nos jours, la musique se consomme principalement sur le web et le web est (comme chacun sait) le royaume de l’image. Point final, donc ? Pas si vite. Le syllogisme informatique est loin d’épuiser un sujet qui mériterait presque que l’on y consacre une thèse. Car les transformations de l’industrie musicale ont changé, en réalité, pas mal de choses.

A commencer par ce que l’on met sur la pochette d’un album. Au-delà de leurs exigences morales, souvent obscures (et dont Philippe Katerine a récemment fait les frais), les plateformes de streaming imposent de réfléchir aux effets d’échelle. « Il faut que le visuel qu’on décide de développer s’adapte aussi bien en petite vignette que sur vinyle, par exemple » explique Juliette Gelli, qui a imaginé une dizaine de pochettes d’album pour Pan European Recording, le label qui abrite Flavien Berger.

Ce qui suppose souvent de titrer plus gros et d’opter pour des couleurs vives. Comme le bleu électrique de la pochette de Still Life, de Maud Geffray : « à l’écran, il rend très bien, se félicite Juliette. Le numérique est toujours plus éclatant que l’imprimé. »

Il faut aussi que le contenu de l’image soit clair et compréhensible tout de suite. Sans trop de détails, invisibles sur l’écran d’un smartphone : « Un visuel trop minutieux comme Sgt. Pepper’s ne pourrait plus exister aujourd’hui, estime Bastien Stisi, journaliste à Radio Nova et fondateur du site Néoprisme, spécialisé dans l’analyse de pochettes. En tout cas pas dans une major. »

Les labels indés, comme les Français du Turc Mécanique ou d’Howlin Banana Records, continuent à cultiver ce souci du détail foisonnant. Mais leur public est particulier : « ce sont des gens qui ont un rapport différent à la musique, qui achètent des vinyles. » Chez les plus gros, il y a quand même des exceptions. To Pimp A Butterfly de Kendrick Lamar en est une belle. La pochette représente une bande de kids, les mains pleines de billets, dans les jardins de la Maison-Blanche. « Elle est si complexe qu’on pourrait écrire un petit mémoire dessus, commente Bastien. C’est complètement à contre-courant de l’époque. »

Un type de trois quart avec une guitare en bandoulière

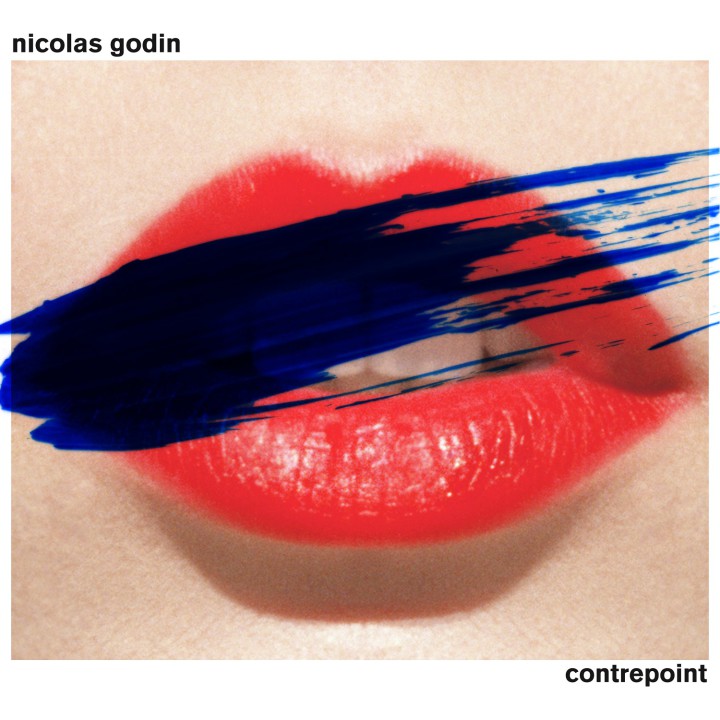

Iracema Trevisan avait déjà ces contraintes en tête quand elle a imaginé la bouche barrée de peinture de la pochette de Contrepoint, de Nicolas Godin, en 2015. Les couleurs vives et l’ambiance solaire la rendent immédiatement reconnaissable, même en miniature. C’était justement l’idée : « Nicolas voulais un artwork qui fasse pochette de disque “classique”, un peu à l’ancienne, se souvient-elle. Nous avions envie de quelque chose de chaleureux, qui reflétait sa musique. »

Car tout n’a pas changé : la pochette sert toujours de repère. « Elle reste un objet marketing dont la fonction est de communiquer. Elle doit te dire à quoi tu as affaire, affirme Louis Bénet, auteur d’un mémoire de recherche sur le sujet. C’est une aide à la décision au moment de cliquer. » Un type de trois quart, souriant, avec une guitare acoustique en bandoulière ? De la variété. Des motifs géométriques, sobres et colorés ? De l’électro. Un mec torse nu, musclé, assis sur le capot d’une grosse voiture ? Du rap. Cliché, certes, mais toujours efficace.

« L’attachement culturel rentre peut-être aussi en jeu, poursuit Louis. Pour plein d’artistes, la pochette est une extension visuelle de leur création musicale et cette tradition a survécu à l’objet. Il y a probablement le même sentiment côté public : quoi que j’en pense, je n’écoute pas avec la même attention les derniers morceaux d’Aphex Twin, lâchés salement sur Soundcloud sans artwork, que s’ils étaient sur un album ou un EP en bonne et due forme. »

Si la pochette continue à servir de référence, elle se décline désormais de mille façons. Et le numérique offre une infinité de supports sur lesquels prolonger l’expérience. Le smiley dessiné par Juliette Gelli pour la pochette de Still Life, de Maud Geffray, a ensuite été repris en GIF. Et pour Contrebande 01. Le disque de noël (2015) de Flavien Berger, elle a même créé un site internet avec Raphaël Pluvinage.

Une variété de formats dont l’objectif est aussi d’alimenter les réseaux sociaux. « Tous les visuels sur lesquels on travaille sortent désormais en vertical et en format carré, explique Henri Jamet, directeur marketing chez Believe Digital, distributeur, label et agence spécialisée dans l’accompagnement des artistes et labels. Il faut qu’on puisse les utiliser sur Spotify, aussi bien que sur Instagram ou Facebook. »

En jouant, si possible, des codes propres à chacune de ces plateformes. En 2016, Drake s’affiche au sommet de la tour CN de Toronto, la ville dont il est originaire, sur la pochette de Views. Très vite, l’image devient virale : “C’était tellement caricatural qu’il était évident que ça allait devenir un meme », souligne Bastien Stisi.

Il arrive aussi que les images fassent le chemin inverse. C’est ce qui s’est passé pour Surex, le troisième album de Perez, sorti en février dernier. Tout droit sorti d’un jeu vidéo des années 2000, l’avatar de l’artiste a commencé par inonder Instagram avant d’étaler sa face hallucinée sur la pochette du disque. Un bon test pour Bastien Stisi : « si ton image ne marche pas, de toute façon, les réseaux vont très vite la faire disparaître. »

“Dis, t’as eu le temps de t’occuper du visuel du single ?”

Pour les labels, la multiplication des canaux de diffusion s’est traduite par l’éclatement du budget. « Il a fallu redistribuer un peu les cartes pour remplir toutes les cases, admet Aldo Hacheme, directeur artistique chez Because Music. Dans les années 1990, tu pouvoir avoir 50 000 € pour faire ton clip, aujourd’hui tu n’auras que 5 000. » Le calcul vaut aussi pour les pochettes – même s’il est vrai que la démocratisation des outils de création a fait baisser les coûts.

D’autant que de nouveaux formats continuent à apparaître. Depuis l’an dernier, Spotify permet aux artistes d’utiliser les “canvas”, des boucles animées de 3,8 secondes qui se substituent aux pochettes à la lecture d’un titre. Un outil dont Believe se saisit désormais à chaque nouveau projet : « on a créé un canva original pour chaque titre d’État d’esprit, le dernier album du rappeur S.Pri Noir, explique Henri Jamet. Ils ont été conçus par un studio de création interne, qui ne se consacre qu’à ces formats ».

De quoi relativiser un peu l’importance de la pochette ? « L’identité visuelle des artistes est tellement diluée aujourd’hui qu’elle perd un peu de sa primauté », admet Louis Bénet. Certains artistes l’ont bien compris. Et tournent la chose en ridicule : Tout ça pour ça, le deuxième album du rappeur québécois Loud, est illustré par sa notice Wikipédia. Pour son single « Ça s’aime » CHATON est allé encore plus loin en affichant, sur la pochette, la capture d’écran d’une conversation par SMS.

Dans ce tourbillon d’images, les labels s’efforcent malgré tout de garder un “coup d’avance”. « Certains artistes vont te mettre la pression pour que tu inondes les réseaux, tout le temps, raconte Aldo Hacheme. Mais parfois, c’est bien d’avoir un peu de vista. »

De la vista, Lomepal et le graphiste Rægular n’en ont pas manqué au moment de concevoir la pochette de Flip, en 2017. Le portrait du rappeur, déguisé en femme, a durablement marqué les esprits. « Pour moi, il y avait tout dans cette pochette, affirme Bastien Stisi. Elle était belle et elle était politique : un rappeur qui se travestit, dans un milieu encore très marqué par la misogynie, ça dit quelque chose. »

De là à établir un lien direct entre le succès commercial de l’album, certifié disque de platine un peu plus de six mois après sa sortie, à la réussite de sa pochette, il n’y a qu’un pas. Et si elle ne l’a pas provoqué, elle y a, en tout cas, participé. C’est certain. « Parce qu’il y a une chose qui n’a pas changé : c’est qu’on clique sur ce qu’on aime, rappelle Bastien Stisi. Il ne faut pas oublier qu’à la base, la pochette est un support de vente : il y a de l’argent derrière. Et tout le monde doit vendre, même les indés. »

Ça n’a jamais été aussi vrai.

0 commentaire